【日本上陸】スズキ eビターラの価格・発売日・航続距離を徹底解説!ライバル車比較や補助金情報も網羅

スズキ初の本格的なグローバルEV(電気自動車)として、世界中の注目を集める「eビターラ(e-Vitara)」。その日本上陸が目前に迫り、「価格は一体いくらになるのか」「一回の充電でどれくらい走行可能なのか」「他のEVやハイブリッド車と比較してどうなのか」といった、期待と疑問の声が高まっている。 特に、新しい車両の購入を検討している者にとって、価格や性能、そして補助金といった情報は、判断を下す上で非常に重要である。 この記事は、そうした疑問にすべて答えるための、網羅的な解説である。現在公開されている公式情報はもとより、海外での価格や仕様から導き出される専門的な分析、そして購入時に不可欠な補助金制度まで、スズキ eビターラに関するあらゆる情報を詳細に解説する。 この記事を最後まで読めば、eビターラの全体像が明確になり、次期愛車選びにおける確かな判断材料を得られるであろう。スズキが満を持して送り出す新世代EVの全貌に、迫っていく。

待望のグローバルEV「スズキ eビターラ」とは?その正体に迫る

まず、「スズキ eビターラ」がどのような車両なのか、その基本的な概念と立ち位置から見ていく。この車両は、単なる新型車ではない。スズキの未来を占う、極めて重要な戦略モデルなのである。

eビターラは、スズキが初めて世界市場を目標に開発したバッテリーEVである。これまで軽自動車やコンパクトカーで培ってきた「小・少・軽・短・美」の思想を継承しつつ、グローバルな競争力を備えたモデルとして設計されている。

その生産体制も特徴的である。日本で販売されるeビターラは、スズキのインド拠点であるグジャラート工場で生産され、日本へ輸入される逆輸入車という形態をとる。これは、日本でも人気のコンパクトSUVフロンクスと同様の戦略である。

なぜインドで生産するのであろうか。それは、スズキがインド市場で圧倒的な占有率と生産規模を誇るためである。この巨大な生産能力、いわゆる規模の経済性を活かし、高価になりがちなEVの製造費用を徹底的に抑制する狙いがある。この費用管理こそが、eビターラを日本、そして世界で競争力のある価格で提供するための鍵となるのである。消費者にとっては、高品質なEVをより手頃な価格で購入できるという大きな利点に繋がる、非常に合理的な戦略と言える。

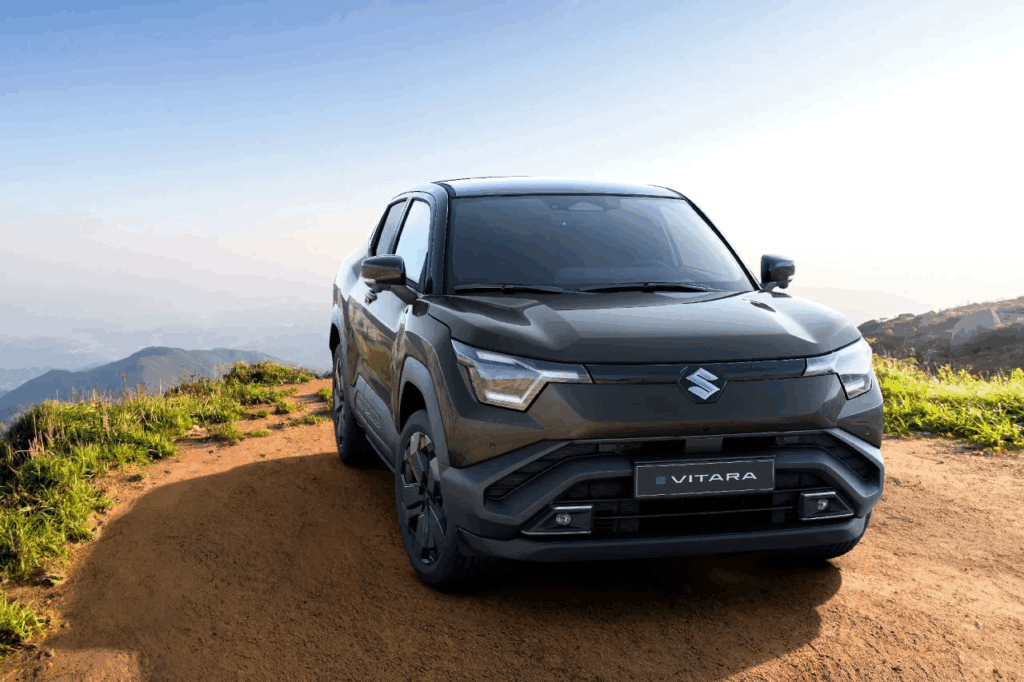

デザインコンセプトは「High-Tech & Adventure(ハイテック&アドベンチャー)」である。EVならではの先進的な雰囲気と、スズキが得意とするSUVの力強さや冒険心を融合させ、所有する喜びと乗る楽しさを両立させることを目指している。

【最重要】eビターラの価格と発売日は?補助金を含めた実質価格を徹底予測

購入を検討する上で最も関心が寄せられるのが、価格と発売日であろう。ここでは、最新情報と専門的な分析に基づき、日本での発売時期や価格、そして補助金を活用した場合の実質的な購入価格を予測する。

日本での発売日はいつか?

スズキの公式発表によると、eビターラは「2025年度内」に日本市場へ導入される予定である。一部では2025年夏頃という情報もあるが、より具体的な時期を探っていく。

海外の情報では、生産は2025年春から開始されると報じられている。欧州での販売日程などを考慮すると、日本では2025年の後半に発売される可能性が高いと見られる。特に、2025年10月頃に開催が予定されるジャパンモビリティショー2025は、eビターラを大々的に発表する絶好の機会となるため、その時期に合わせて予約受注が開始されるという筋書きも十分に考えられる。

価格はいくらになるか?海外価格から見る日本の車両価格

eビターラの日本での価格はまだ発表されていないが、すでに販売が開始されている海外での価格が大きな手掛かりとなる。

- イギリスでの価格: 2万9999ポンド~(約585万円~)

- ノルウェーでの価格: 33万4500クローネ~(約484万円~)

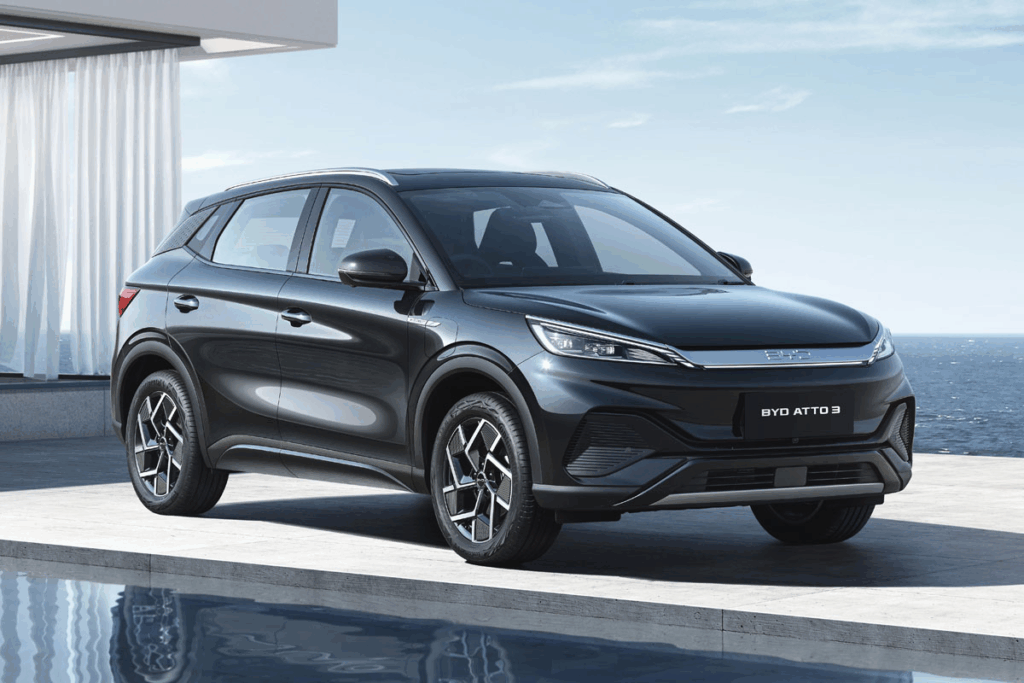

ただし、これらの価格を単純に日本円に換算しても、そのまま日本の販売価格になるわけではない。各国の税制や市場環境が異なるためである。 そこで重要になるのが、日本市場における競合車の価格設定である。eビターラの最大の競合相手と見なされるのが、中国のEVメーカーBYDの「ATTO 3(アットスリー)」である。ATTO 3の日本での価格は418万円からとなっている。

スズキとしては、このATTO 3の価格を強く意識することは間違いない。長年培ってきたブランドへの信頼感や、全国に広がる充実した販売・サービス網という強みを活かしつつ、価格面でも十分に対抗できる設定を目指すはずである。インドでの生産による費用削減も、この価格戦略を後押しする。

これらの要素を総合的に分析すると、eビターラの日本での販売価格は以下のように予測される。

- 49kWh 2WDモデル(ベースグレード): 400万円~450万円

- 61kWh 2WDモデル(上級グレード): 450万円~500万円

- 61kWh 4WDモデル(最上級グレード): 500万円~550万円

スズキの既存の製品群から見れば高価に感じられるが、EVとしては非常に戦略的な価格設定であり、多くの利用者にとって魅力的な選択肢となる可能性を秘めている。

賢く買うために!2025年度のEV補助金制度を解説

EVの購入を後押しするのが、国や自治体の補助金制度である。eビターラももちろんその対象となる。 国の補助金は「CEV補助金(クリーンエネルギー自動車導入促進補助金)」と呼ばれ、2025年度の乗用EVに対する補助金の上限額は85万円である。ただし、この金額は一律ではなく、車両の燃費性能(電費)や給電能力などによって細かく変動する。

eビターラは、後述する安全性の高いLFPバッテリーの採用や、十分な航続距離を備えていることから、高水準の補助金(65万円~85万円程度)が交付されることが期待される。 さらに、多くの自治体でも独自の補助金制度を実施しており、国の補助金と併用することが可能である。例えば、東京都では2025年度、条件を満たすEVに対して45万円からの補助金を交付している(V2H導入でさらに増額)。

これらの補助金を活用すると、実際の購入価格はどのくらいになるのであろうか。以下の表でシミュレーションする。

| グレード | 予想車両本体価格 | 国のCEV補助金(予測) | 自治体の補助金(例:東京都) | 予想実質購入価格 |

| 49kWh 2WD | 430万円 | 75万円 | 45万円 | 310万円 |

| 61kWh 2WD | 480万円 | 85万円 | 45万円 | 350万円 |

| 61kWh 4WD | 530万円 | 85万円 | 45万円 | 400万円 |

※上記はあくまで予測値である。実際の価格や補助金額は公式発表を確認する必要がある。

このように、補助金を最大限に活用すれば、最上級のハイブリッドSUVに匹敵する、あるいはそれ以下の価格でeビターラを手に入れることも夢ではないのである。

スペック徹底解剖!航続距離・サイズ・バッテリー性能のすべて

ここからは、eビターラの中核である仕様について、詳細に見ていく。駆動系からバッテリー、寸法に至るまで、その実力を徹底的に解剖する。

パワートレインと走行性能 スズキらしい4WDも選択可能

eビターラには、使用環境や需要に合わせて選べる3つの駆動系が用意されている。

- 49kWh 2WDモデル:

- 最高出力: 106kW(144ps)

- 最大トルク: 193Nm

- 0-100km/h加速: 9.6秒

- 61kWh 2WDモデル:

- 最高出力: 128kW(174ps)

- 最大トルク: 193Nm

- 0-100km/h加速: 8.7秒

- 61kWh 4WDモデル:

- システム最高出力: 135kW(183ps)

- システム最大トルク: 307Nm

- 0-100km/h加速: 7.4秒

注目すべきは、何と言っても4WDモデルの存在である。このクラスのEVで4WDが選択できるモデルは非常に珍しく、eビターラの大きな強みとなっている。これは単に雪道や悪路での走破性を高めるだけでなく、スズキが長年ジムニーやエスクードで培ってきた四輪駆動技術「オールグリップ」の思想をEVで実現したものである。

前後にモーターを配置するe-Axleシステムにより、路面状況に応じて四輪の駆動力を緻密に制御。乾いた舗装路での旋回時でも、後輪へ適切にトルクを配分することで、安定した円滑なコーナリングを可能にする。これは、スズキのDNAとも言える走る楽しさをEVでも追求した結果であり、従来のファンはもちろん、走りにもこだわりたい運転者にとって非常に魅力的な選択肢となるであろう。

バッテリーと航続距離 安心とコストを両立したBYD製LFP電池

EVで最も重要視されるのが、バッテリー性能と航続距離である。eビターラは、この点でも非常に考え抜かれた選択をしている。 バッテリー容量は、49kWhと61kWhの2種類が設定されている。そして、一充電あたりの航続距離(WLTCモード)は以下の通りである。

- 49kWh 2WDモデル: 400km以上

- 61kWh 2WDモデル: 500km以上

- 61kWh 4WDモデル: 450km以上

日常の買い物や通勤・通学はもとより、週末の長距離走行にも十分対応できる実用的な航続距離を確保している。 そして、この性能を支えるバッテリーには、BYD傘下の弗迪電池(Fudi Battery)が製造する**「LFP(リン酸鉄リチウムイオン)電池」**が採用されている。このLFP電池の採用は、eビターラの価値を大いに高める戦略的な選択である。

LFP電池には、主に3つの大きな利点がある。

- 高い安全性: 熱暴走の危険性が低く、外部からの衝撃にも強い特性を持つ。

- 優れた耐久性: 充放電の繰り返しに強く、バッテリーの長寿命化に貢献する。

- コスト競争力: コバルトなどの高価な希少金属を使用しないため、製造費用を抑制できる。

この安全性・耐久性・コストの三要素を備えたLFP電池の採用は、まさにスズキが掲げる信頼性と費用対効果を体現するものである。日本の利用者がEVに抱く不安を払拭し、安心して長く乗れる車両を提供するという、スズキの強い意志の表れと言える。

充電時間 自宅での普通充電と外出先での急速充電

eビターラの充電性能は、日常生活での利便性を十分に考慮した設計となっている。

- 普通充電(AC):

- 3kW(200V/16A): 49kWhモデルで約15時間、61kWhモデルで約22時間(10%→100%)

- 6kW(200V/32A): 49kWhモデルで約8.5時間、61kWhモデルで約10.5時間(10%→100%)

- 急速充電(DC):

- 最大90kW対応

- 10%→80%までの充電時間: 90kWの充電器を使用した場合、約45分(両バッテリー共通)

6kWの普通充電に対応しているため、夜間に自宅で充電しておけば、翌朝には満充電の状態で出発できる。また、外出先での急速充電も90kWに対応しており、これはこのクラスのEVとして十分な性能である。例えば、高速道路のサービスエリアで1時間程度の食事や休憩を取る間に、300km以上の走行に必要な電力を回復させることが可能で、長距離移動への不安も大きく軽減される。

サイズと取り回し 日本の道に適しているか?

eビターラの車体寸法は、全長4,275mm × 全幅1,800mm × 全高1,640mm、ホイールベースは2,700mmである。

この寸法は、ホンダ ヴェゼルよりはやや大きく、日産 アリアよりは小さいという、日本の道路環境で非常に扱いやすい絶妙な大きさである。特に、全幅が1,800mmに抑制されている点は、都市部の狭い道や機械式駐車場での取り回しにおいて大きな利点となる。 ここで注目すべきは、長いホイールベース(2700mm)と短い全長(4275mm)という組み合わせである。これは、エンジンなどの大きな部品を前部に置く必要がないEV専用プラットフォーム「HEARTECT-e(ハーテクトe)」の恩恵である。タイヤを車体の四隅に配置することで、限られた全長の中で最大限の室内空間を確保している。

さらに、ホイールベースが長いにもかかわらず、最小回転半径は5.2mと非常に優秀である。これは、マツダ CX-3(5.3m)やボルボ EX30(5.4m)といった競合車よりも小回りが利くことを意味しており、Uターンや車庫入れなど、日常の運転場面でのストレスを軽減してくれる。

つまりeビターラは、広々とした室内空間と、日本の道に最適な優れた取り回し性能を両立した、非常に実用性の高いパッケージングを実現しているのである。

スズキ eビターラ 詳細スペック一覧

| スペック項目 | 49kWh 2WD | 61kWh 2WD | 61kWh 4WD |

| 全長/全幅/全高 (mm) | 4275 / 1800 / 1640 | 4275 / 1800 / 1640 | 4275 / 1800 / 1640 |

| ホイールベース (mm) | 2700 | 2700 | 2700 |

| 車両重量 (kg) | 1700 | 1790 | 1890 |

| 最小回転半径 (m) | 5.2 | 5.2 | 5.2 |

| バッテリー容量 (kWh) | 49 | 61 | 61 |

| 航続距離 (WLTC) | 400km以上 | 500km以上 | 450km以上 |

| 最高出力 | 106kW (144ps) | 128kW (174ps) | 135kW (183ps) |

| 最大トルク | 193Nm | 193Nm | 307Nm |

| 0-100km/h加速 | 9.6秒 | 8.7秒 | 7.4秒 |

| 駆動方式 | 前輪駆動 (FWD) | 前輪駆動 (FWD) | 四輪駆動 (4WD) |

| 充電時間 (普通6kW) | 約8.5時間 (10→100%) | 約10.5時間 (10→100%) | 約10.5時間 (10→100%) |

| 充電時間 (急速90kW) | 約45分 (10→80%) | 約45分 (10→80%) | 約45分 (10→80%) |

※数値は試作車や海外仕様を基にした開発目標値を含む。

スズキ史上最もプレミアム?内外装のデザインを検証

eビターラは、その性能だけでなく、デザインにおいてもスズキの新たな挑戦を感じさせる。これまでのスズキ車とは一線を画す、質感の高い内外装を見ていく。

エクステリアデザイン 「ハイテック&アドベンチャー」の融合

エクステリアは、デザインコンセプトであるハイテック&アドベンチャーを見事に体現している。EVらしい先進性を感じさせる鋭角なLEDヘッドランプと、SUVならではの力強いショルダーラインが印象的である。18インチの大径タイヤと、前後のオーバーハングが短い安定感のある姿勢が、活発な走りを予感させる。

ボディカラーには、イメージカラーであるランドブリーズグリーンパールメタリックをはじめ、都会にも自然にも映える洗練された色彩が用意される予定である。

インテリア:質感と使い勝手を両立した空間

ドアを開けて乗り込むと、これまでのスズキ車のイメージを覆すほどの高品質な空間が広がる。 インストルメントパネル中央には、メーターとセンターディスプレイを一体化させた大型のデュアルスクリーンが配置されている。興味深いのは、センターディスプレイが10.1インチ、メーターが10.25インチと、わずかに寸法が異なる点である。これは、運転中の視認性を最優先した結果であり、運転者が最も見やすい寸法を追求した、スズキならではの細やかな配慮の表れである。

そして、もう一つの大きな特徴が、物理スイッチを積極的に残している点である。多くのEVがタッチパネルに機能を集中させる中、eビターラは空調の温度調整や音響の音量といった、運転中によく使う機能を直感的に操作できる物理スイッチとして残している。これは、見た目の未来感だけでなく、運転中の安全性や確実な操作性といった「実用性」を何よりも重視するスズキの哲学を感じさせる部分であり、多くの利用者から支持される点になるであろう。

さらに、インパネには手触りの良い合成皮革が使われ、夜間にはアンビエントライトが室内を優しく照らす。上級グレードには、荷室空間にサブウーファーまで備えたInfinityプレミアムサウンドシステムも設定されるなど、もはや高級車と呼んでも差し支えないほどの充実した装備が用意されている。

【独自分析】ライバル車と徹底比較!eビターラの強みと弱みは?

最後に、eビターラが市場でどのような立ち位置を築くのか、競合となる車種と比較しながら、その強みと弱みを深く分析する。

成功の鍵?トヨタ・BYDとの巧みな協業戦略

eビターラの開発背景を読み解くと、スズキの非常に巧みな戦略が見えてくる。それは、自社の強みに集中し、専門分野では他社と積極的に協業するという巧みな協業戦略である。

- バッテリーはBYDから: EVの中核であるバッテリーは、世界最大手のBYDから調達する。これにより、コスト、安全性、そして安定供給という、EV開発における最も重要な課題を克服している。

- e-Axleはトヨタ系から: 駆動装置であるe-Axleは、トヨタ系の部品メーカーであるブルーイーネクサス製を採用する。信頼性と効率に優れた電動駆動系を手に入れた。

- プラットフォームと規模はトヨタ・ダイハツと: EV専用プラットフォームはトヨタやダイハツと共同で開発し、欧州では姉妹車としてトヨタ「アーバンクルーザー」をOEM供給する。これにより、開発費用を分担し、生産規模を拡大してさらなる費用削減を図っている。

これは、かつてスズキが得意とした「小さなクルマで大きな価値を」という哲学を、現代のEV開発に適用した姿と言える。すべてを自社で抱え込むのではなく、各分野の先進企業と手を組むことで、リスクを抑制しつつ、高品質で信頼性が高く、そして手頃な価格のEVを迅速に市場へ投入する。この緻密な戦略こそが、eビターラ成功の最大の要因となるであろう。

直接対決! vs. BYD ATTO 3

eビターラの最も直接的な競合相手となるのが、BYDのATTO 3である。

- eビターラの強み: 何と言っても**「スズキ」というブランドへの信頼と、全国に広がるサービス網である。購入後の保守や万一の不具合の際に、身近な販売店で安心して支援を受けられるという点は、日本の消費者にとって他には代えがたい大きな利点である。また、ATTO 3にはない4WDモデルを選択できる**点も、降雪地域やアウトドア志向の利用者にとって決定的な優位点となる。

- ATTO 3の強み: すでに世界市場で実績を積み重ねており、EVとしての完成度が高い評価を得ている。価格設定も戦略的であり、費用対効果に優れている。

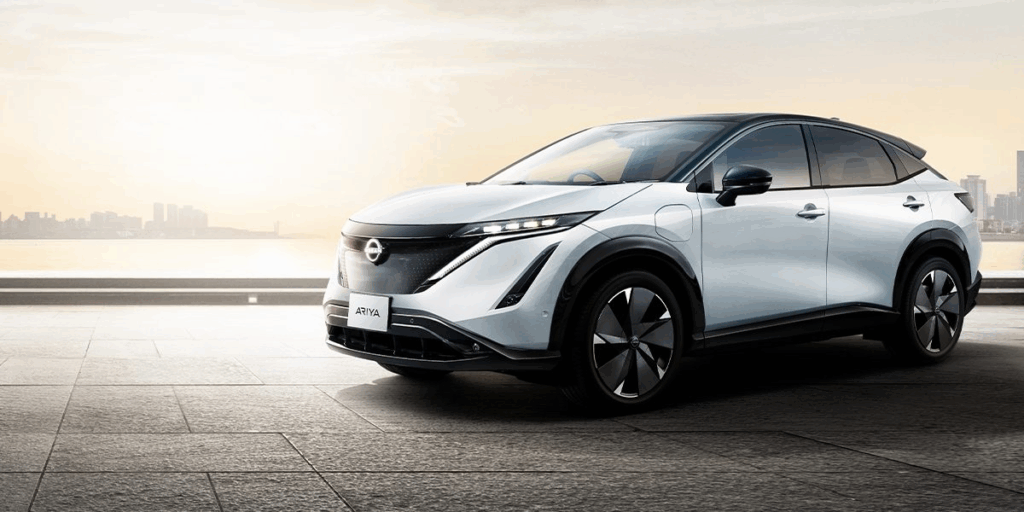

国内ベンチマーク対決! vs. 日産 アリア

国内EVの指標である日産 アリアとの比較では、性格の違いが明確になる。

- eビターラの強み: 価格と寸法である。eビターラは、アリアのベースモデルよりも大幅に手頃な価格設定になることが確実である。また、よりコンパクトな車体寸法は、日本の都市部での運転や駐車のしやすさで優位に立つ。

- アリアの強み: より大きな車格がもたらす室内の広さや高級感、高性能な上位グレードの存在、そして日本のEV市場を牽引してきた旗艦モデルとしてのブランドイメージである。

EV vs. ハイブリッド対決! vs. ホンダ ヴェゼル e:HEV

多くの者が悩むであろう、EVと人気ハイブリッド車との比較である。ここでは、コンパクトSUVの王者、ホンダ ヴェゼル e:HEVと比べてみる。

- eビターラの強み: 圧倒的に滑らかで静粛な走行感覚と、力強い加速性能は、一度体験するとハイブリッド車には戻れないと感じるほどの魅力がある。また、電気代はガソリン代よりも安く、エンジンオイル交換なども不要なため、日々の維持費を大幅に抑制できる。補助金を活用すれば、ヴェゼルの上級グレードとeビターラの実質購入価格がかなり近くなる可能性があり、TCO(総所有コスト)では逆転も十分にあり得る。

- ヴェゼルの強み: 補助金を考慮しない場合の初期購入価格の安さ、ガソリンスタンドで気軽に給油できる利便性、そして多くの利用者にとって馴染み深いハイブリッドという安心感である。

この比較では、eビターラが、ヴェゼルからの段階的な買い替えを考える利用者にとって、長期的な利点と日々の運転の楽しさを提供する、合理的な次期選択肢であることを示唆している。

eビターラ vs. 主要ライバル 徹底比較マトリクス

| 項目 | スズキ eビターラ (61kWh 2WD) | BYD ATTO 3 | 日産 アリア (B6 2WD) | ホンダ ヴェゼル (e:HEV Z) |

| 駆動方式 | FWD / 4WD | FWD | FWD / 4WD | FWD / 4WD |

| 車両本体価格(予測含む) | 約480万円 | 418万円 | 659万円 | 319万円 |

| 航続距離/燃費 | 500km以上 | 470km | 470km | 24.8km/L |

| バッテリー容量 | 61kWh | 58.56kWh | 66kWh | – |

| 全長x全幅x全高 | 4275x1800x1640mm | 4455x1875x1615mm | 4595x1850x1655mm | 4330x1790x1590mm |

| 最高出力 | 128kW (174ps) | 150kW (204ps) | 160kW (218ps) | 106ps (エンジン) |

| 最大トルク | 193Nm | 310Nm | 300Nm | 127Nm (エンジン) |

| 強み | ブランド信頼性、サービス網、4WD設定 | コストパフォーマンス、グローバル実績 | プレミアム感、先進機能、走行性能 | 初期費用の安さ、航続距離の不安なし |

| 弱み | スズキ車としては高価格帯 | 新興ブランド故のサービス網 | 車両価格、ボディサイズ | EVと比較した走行感覚と静粛性 |

※各車の仕様は代表的なグレードを記載。

まとめ

スズキが社運をかけて送り出すグローバルEV「eビターラ」。その全貌を様々な角度から徹底的に解説してきたが、最後に重要な点を要約する。

- 発売は2025年度内、価格は400万円台前半からと予測され、スズキの新たな挑戦を象徴するモデルである。

- 国の補助金(最大85万円)と自治体の補助金を活用すれば、実質購入価格は300万円台前半からとなり、非常に高い費用対効果が期待できる。

- 航続距離は実用十分な400km~500km以上を確保。バッテリーは安全で長寿命なBYD製LFP電池を採用し、安心感を高めている。

- このクラスでは希少な本格4WDシステムを選択でき、スズキの伝統である走りの楽しさと悪路走破性を継承している。

- 内外装はスズキ史上最も高品質な仕上がりである。しかし、物理スイッチを残すなど、利用者目線の使い勝手への配慮も忘れてはいない。

- 最大の強みは、製品そのものの魅力に加え、日本全国を網羅するスズキのブランド力とサービス網という絶大な安心感である。

スズキの新たな挑戦、eビターラ。この記事が、次世代のカーライフを考える上での確かな一助となれば幸いである。最新情報は公式サイトで随時更新されるため、ぜひ確認し、未来の愛車候補として検討してみてはいかがであろうか。

コメント