【MotoGP・Moto2・Moto3】排気量の違いを徹底解説!クラス別の目的から歴史、2027年の新規則まで

「MotoGPのレースウィークエンド、最高に面白いけど、Moto3、Moto2、MotoGPでバイクもレース展開も全然違うのはなぜだろう?」 「排気量が違うのはなんとなく知っているけど、それがどうレースに影響しているの?」

世界最高峰のバイクレース、MotoGP。週末を通して行われる3つのクラスのレースを見ていると、そんな素朴な疑問が浮かんできませんか?

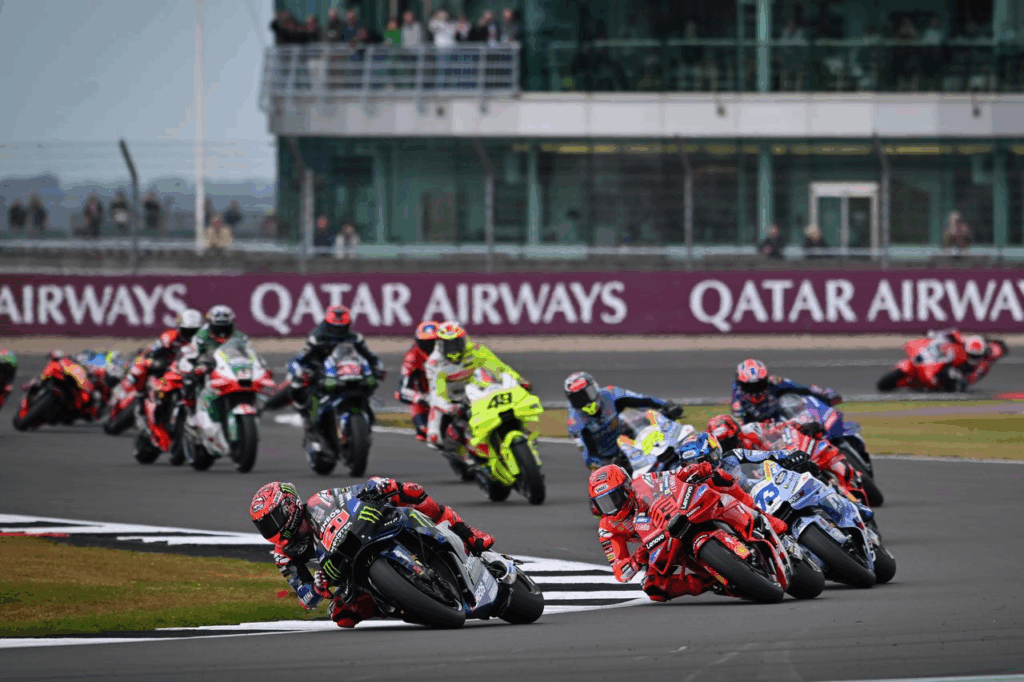

集団で激しく順位を入れ替えながら最終ラップまで勝負がもつれるMoto3。そこから一転、ライダーの腕が試されるような緊張感あふれるMoto2。そして、異次元のスピードとテクノロジーがぶつかり合う最高峰MotoGP。

この記事を読めば、それぞれのクラスの排気量の違いはもちろん、その背景にある「目的」や「思想」まで深く理解できます。なぜレース展開がこれほどまでに違うのか、その理由が分かれば、あなたのレース観戦はもっと面白く、もっと深いものになるはずです。

一目でわかる!MotoGP・Moto2・Moto3の排気量とスペック比較

まずは、3つのクラスがどのように違うのか、基本スペックを比較表で見てみましょう。

そもそも「排気量(cc)」とは、エンジンの大きさを示す指標の一つです。簡単に言えば、この数値が大きいほど、エンジンが生み出せるパワーも大きくなる傾向にあります 。この排気量の違いが、各クラスの個性と役割を決定づける最も重要な要素なのです。

| カテゴリー | MotoGP (最高峰クラス) | Moto2 (中間クラス) | Moto3 (登竜門クラス) |

| 排気量 | 1000cc (2027年から850cc) | 765cc | 250cc |

| エンジン | 4気筒 (V型 or 直列) / メーカー独自開発 | 3気筒 / トライアンフ製ワンメイク | 単気筒 / メーカー供給 |

| 最高出力 | 約250馬力以上 | 約140馬力 | 約60馬力 |

| 最高速 | 360km/h 超 | 約300km/h | 約245km/h |

| 特徴 | 技術の結晶。メーカーの威信をかけた開発競争 | ライダーの腕が試されるイコールコンディション | 若手の激戦区。スリップストリーム合戦 |

(各データはレギュレーションやマシンによって変動します)

この表を見るだけでも、3つのクラスが全く異なるコンセプトで成り立っていることがわかりますね。では、それぞれのクラスの魅力をさらに深く掘り下げていきましょう。

【MotoGP】技術の粋を集めた1000ccエンジンの世界

MotoGPクラスは、その名の通り、ロードレースの世界における頂点です。ここに参戦するマシンは、市販車ベースではなく、レースのためだけに作られた完全な「プロトタイプマシン」 。現在のレギュレーションでは、エンジンは排気量1000cc、4気筒と定められています 。

V4 vs 直列4気筒

MotoGPクラスの最大の特徴は、Ducati、KTM、Aprilia、Yamaha、Hondaといった世界の名だたるメーカーが、自社の技術の粋を集めて開発競争を繰り広げている点です 。

その開発思想の違いが最も顕著に表れるのが、エンジンの形式です。

V型4気筒 (V4) エンジン

DucatiやKTM、Hondaが採用。クランクシャフトが短く剛性が高いため、高回転まで回しやすく、より大きなパワーを発生させることができます。このため、長いストレートでの最高速に優位性があります 。

直列4気筒 (Inline-4) エンジン

Yamahaが採用。クランクシャフトが長いことでジャイロ効果が生まれ、車体の安定性が増し、コーナリング性能を高めやすいと言われています 。

どちらの形式を選ぶかは、単なる技術的な選択にとどまりません。それはメーカーのレース哲学そのものであり、シャシー設計や空力開発、ひいてはライダーのライディングスタイルにまで影響を与えます。「ストレートの鬼」と呼ばれるマシンもあれば、「コーナリングマシン」と評されるマシンもあるのは、このエンジン形式の違いが根底にあるのです。

ライダーに求められる究極のスキル

250馬力を超えるパワーを、160kgにも満たない軽量な車体で受け止める。MotoGPライダーは、まさにモンスターを乗りこなす超人です 。強烈な加速はもちろん、時速350km/hからのフルブレーキングを支えるカーボンブレーキの制御、複雑な電子制御デバイスの活用、そして最新のエアロダイナミクスが生み出す強大なダウンフォースを使いこなすなど、下位クラスで培ったすべてのスキルを極限まで昇華させなければ、このクラスで戦うことはできません 。

【Moto2】真のライダー力が試されるトライアンフ765cc

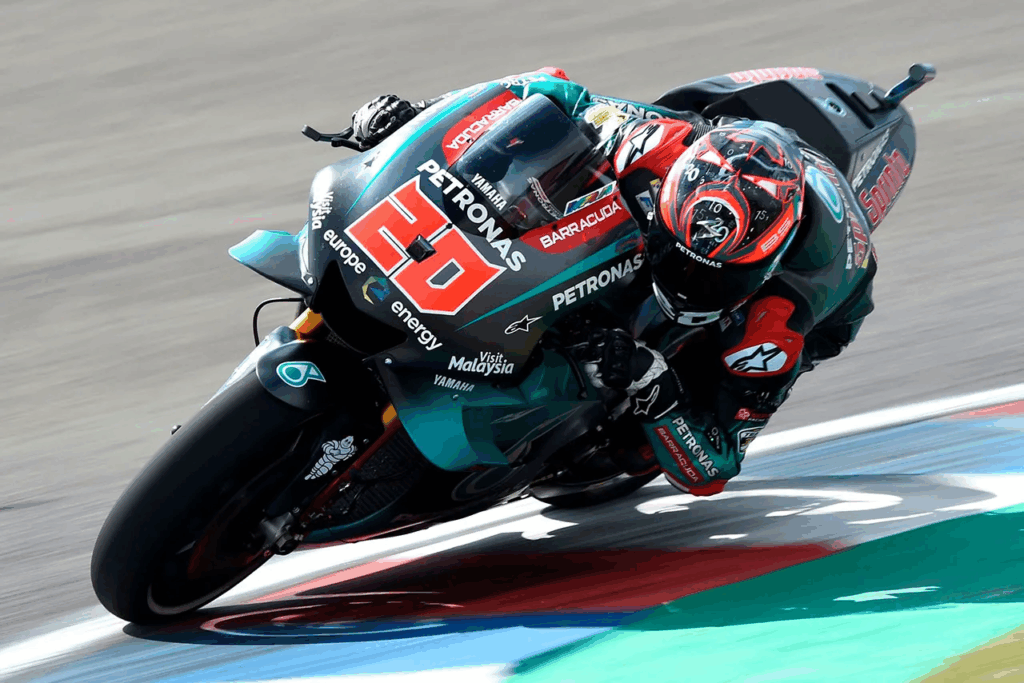

MotoGPへのステップアップを目指すライダーたちがしのぎを削る中間クラス、それがMoto2です。このクラスの最大の特徴は、全チームが同じエンジンを使用する「ワンメイク」であることです 。

2019年からは、英国のトライアンフ社が供給する765ccの3気筒エンジンが公式エンジンとして採用されています 。それ以前の2010年から2018年までは、ホンダ製の600cc4気筒エンジンが使われていました 。

イコールコンディションが生み出す真の実力勝負

エンジンが全車共通ということは、マシンの心臓部における性能差がなくなることを意味します。これにより、レースの勝敗を分ける要因は、シャシーのセッティング能力、チームの戦略、そして何よりもライダー自身の純粋なライディングスキルとなります 。

実際に、Moto2クラスのコンストラクターズチャンピオンシップ(メーカーの年間チャンピオンシップ)は、エンジンメーカーではなくシャシービルダーに与えられます 。これは、このクラスがいかにライダーとシャシーの組み合わせを重視しているかを示す象徴的な事実です。

MotoGPへの架け橋としての役割

Moto2は、Moto3からステップアップしてきたライダーにとって、非常に重要な「学びの場」です。馬力は約60馬力から約140馬力へと倍以上に、車重も増し、よりパワフルで重いマシンを操る技術が求められます 。

タイヤをいかに温存するかというマネジメント能力や、ハイスピードからのブレーキング、トルクフルなエンジンによるマシンの挙動をコントロールするスキルなど、MotoGPで戦うために不可欠な能力をここで磨き上げるのです 。MotoGPチームのスカウトにとって、このイコールコンディションの舞台で結果を出せるかどうかは、ライダーの将来性を見極める最も重要な指標となっています。

【Moto3】激しいスリップストリーム合戦を生む250cc単気筒

グランプリへの第一歩を踏み出す若手ライダーたちの戦場、それがMoto3クラスです。レギュレーションで定められたエンジンは、排気量250ccの単気筒4ストロークエンジン 。現在はKTMとHondaがエンジンを供給しています 。

壮絶な激戦のクラス

Moto3のレースを見て、誰もが驚くのはその壮絶な集団バトルでしょう。10台以上のマシンがまるで一つの生き物のように連なり、毎周のように順位を入れ替える光景は、このクラスの代名詞です。この独特のレース展開は、マシンの特性に起因しています。

- 低いパワーと軽量な車体

-

Moto3マシンは約60馬力とパワーが控えめな一方、ライダーと合わせた最低重量は152kgと非常に軽量です 。

- 絶大なスリップストリーム効果

-

パワーが限られているため、空気抵抗の影響が非常に大きくなります。前のマシンの真後ろにつき、空気抵抗を減らす「スリップストリーム(またはドラフティング)」の効果が絶大で、ストレートでは後続のライダーが簡単に追いつき、追い抜くことができます 。

この物理法則により、一人のライダーが独走で集団から抜け出すことはほぼ不可能です 。結果として、レースは常に緊迫した集団戦となり、最終コーナー、そしてフィニッシュラインまで誰が勝つか分からないスリリングな展開が生まれるのです。

レースを学ぶ最高の舞台

この厳しい環境は、若手ライダーがグランプリで戦うための基礎技術を学ぶ最高の舞台となります。大集団の中でいかに自分のラインを確保するか、大胆かつ精密なオーバーテイクを仕掛ける度胸、そしてパワーがない分、一度失うと取り戻すのが難しい「運動量(モーメンタム)」をいかにコーナーで維持するか。Moto3でトップ争いを演じるライダーは、将来チャンピオンになるために必要な闘争心と戦術眼を、身をもって叩き込まれるのです。

なぜ排気量が違うのか?クラス分けの目的とライダー育成の階段

ここまで見てきたように、MotoGP、Moto2、Moto3は、単に排気量が違うだけでなく、それぞれに明確な目的と役割があります。この3段階のカテゴリー構造は、将来の世界チャンピオンを育成するための、非常によく考えられた「育成の階段」なのです 。

若手ライダーがグランプリの基本を学ぶクラス。激しい集団戦の中で、アグレッシブさ、精密なマシンコントロール、そしてコーナースピードを維持する重要性を学びます 。

よりパワフルで重いマシンに適応するクラス。イコールコンディションの中で、タイヤマネジメントやレース戦略といった、より高度な技術と戦術眼を磨きます 。

これまでのスキルをすべて結集させ、最高峰の舞台へ。究極のパワー、最先端の電子制御とエアロダイナミクスを操り、世界のトップライダーたちと戦います 。

かつては、有力ライダーが複数のクラスに同時に参戦することもあった時代もありましたが、現代のグランプリでは、この育成システムが確立され、ライダーが着実に成長していくための道筋が作られています 。

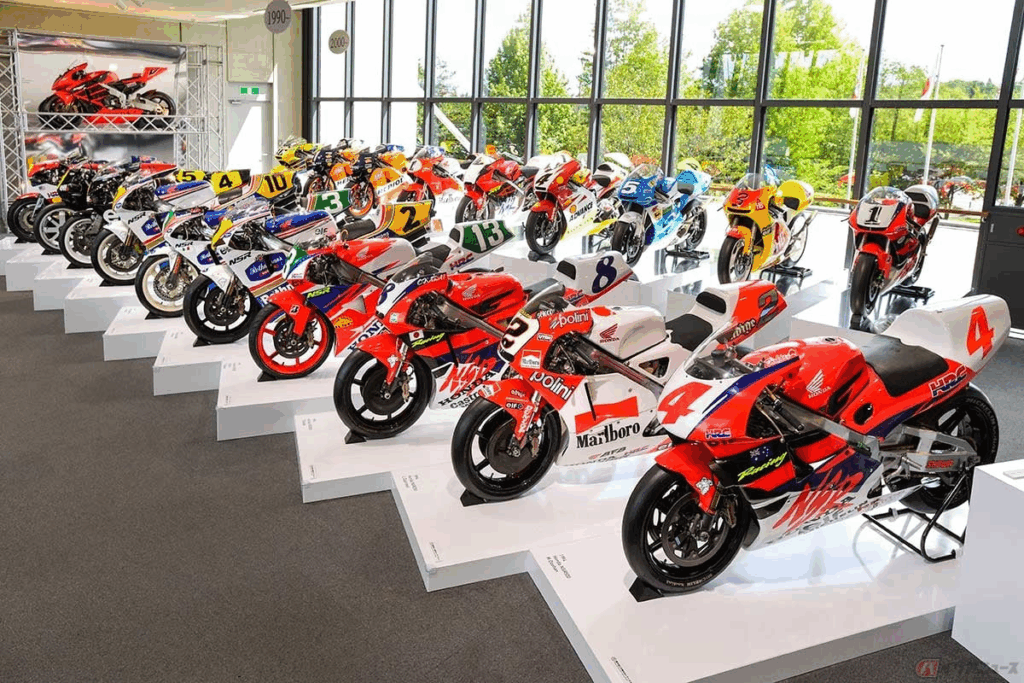

【MotoGP排気量の歴史】500cc 2ストから800cc時代、そして1000ccへ

最高峰クラスの排気量レギュレーションは、時代と共に大きく変化してきました。この歴史を知ることは、現在のMotoGPをより深く理解する上で欠かせません。

- 500cc 2ストローク時代 (1949年~2001年)

-

グランプリ創設から長く続いた、伝説の時代。軽量な車体に爆発的なパワーを持つ2ストロークエンジンは、電子制御もない時代、ライダーの腕だけが頼りの非常に扱いにくいマシンでした 。

- 990cc 4ストローク MotoGP黎明期 (2002年~2006年)

-

環境問題への配慮などから、より市販車に近い4ストロークエンジンへ移行。「MotoGP」という名称が誕生し、排気量は一気に990ccまで拡大されました。パワーはありながらも2ストローク時代よりは扱いやすく、電子制御技術が進化し始めた時代です 。

- 800cc 時代 (2007年~2011年)

-

マシンの最高速が上がりすぎたことへの安全対策として、排気量を800ccに縮小するレギュレーション変更が行われました 。しかし、この変更は予期せぬ結果をもたらします。

- 1000cc 時代 (2012年~2026年)

-

800cc時代の反省から、再び排気量を1000ccに拡大。よりトルクフルなエンジンでオーバーテイクを促し、レースをよりエキサイティングにすることが目的でした 。これが現在のレギュレーションにつながっています。

800cc時代が残した教訓

800ccへの排気量ダウンは、「スピードを抑制し安全性を高める」という明確な目的がありました。しかし、結果は意図したものとは異なりました。

各メーカーは、失われたパワーを補うため、シャシーや空力を進化させ、驚異的なコーナースピードを追求しました 。その結果、バイクは常に限界ギリギリの状態でコーナーを駆け抜けるようになり、一度ラインを外すと追い抜きが非常に困難な、単調なレース展開が増えてしまいました 。また、限界が高まったことで、転倒のリスクもかえって増えるという皮肉な状況も生まれました 。

この800cc時代の経験は、レギュレーション変更がいかにレースの質に大きな影響を与えるか、そして単純な排気量の変更だけでは目的を達成できないことがある、という貴重な教訓をグランプリの歴史に残したのです。

【2027年からの新時代】MotoGPの排気量は850ccへダウン

そして今、MotoGPは再び大きな変革の時を迎えようとしています。2027年シーズンから、最高峰クラスのエンジン排気量が現在の1000ccから850ccへと引き下げられることが決定しました 。

「また800cc時代のようなことに?」と思うかもしれませんが、今回のレギュレーション変更は、過去の教訓を生かした、より複合的で戦略的なアプローチです。その目的は大きく3つあります。

- 1. 安全性 (Safety)

-

年々更新され続ける最高速記録に歯止めをかけ、ライダーの安全を確保することが最大の目的です 。

- 2. 持続可能性 (Sustainability)

-

2027年からは100%持続可能燃料の使用が義務付けられます。エンジンの小排気量化は、燃料効率を高め、環境への負荷を低減するという、現代のモータースポーツに求められる課題への答えでもあります 。

- 3. 市販車との関連性 (Road-Relevance)

-

850ccという排気量は、多くのファンが楽しむ高性能な市販スポーツバイクの排気量に近くなります。これにより、レースで培われた技術と市販車のつながりを強め、レースをより身近に感じてもらう狙いがあります 。

さらに、このエンジン変更は、レースをより面白くするための一連の改革パッケージの一部です。具体的には、追い抜きを困難にしている一因とされるエアロダイナミクスの大幅な制限や、ライダーのスキルをより際立たせるためのライドハイトデバイス(車高調整装置)の禁止などが同時に導入されます 。

2027年からの新時代は、単なる排気量ダウンではありません。安全性、環境性能、そしてエンターテインメント性を高い次元で両立させ、MotoGPを未来へと導くための、総合的なビジョンに基づいた改革なのです。

まとめ

今回は、MotoGP、Moto2、Moto3の排気量の違いについて、その背景にある目的や歴史、未来像までを詳しく解説しました。最後に、この記事の要点をまとめてみましょう。

- 3つのクラスは排気量(MotoGP: 1000cc, Moto2: 765cc, Moto3: 250cc)が異なり、それぞれ明確な役割を持つ。

- MotoGPは、メーカーが技術の粋を尽くす開発競争の舞台。

- Moto2は、全車共通エンジンでライダーの真の実力が試される中間クラス。

- Moto3は、低パワーとスリップストリーム効果により、若手が激しい集団戦でレースクラフトを学ぶ登竜門。

- このクラス分けは、未来のチャンピオンを育てるための「育成の階段」として機能している。

- 最高峰クラスの排気量は、500cc、990cc、800cc、1000ccと時代と共に変化してきた。

- 2027年からは、安全性や持続可能性を重視し、850ccの新時代が幕を開ける。

これであなたもMotoGPクラス博士の一員です。次にレースを観るときは、ぜひ各クラスのエンジンの違いが生み出す、それぞれのレース展開やライダーの戦い方に注目してみてください。マシンの音の違いを聞き分け、ライダーが挑む課題を想像することで、世界最高峰のバイクレースが、これまで以上にエキサイティングなものになること間違いなしです!

コメント