新型マツダCX-5が2026年日本上陸へ!価格や独自のハイブリッド戦略、ハリアーと比較

マツダからとんでもないニュースが飛び込んできましたね! 2025年7月10日、彼らのグローバルベストセラーSUV、「CX-5」の第3世代モデルが世界で初めてお披露目されたとのこと。現行の2代目から実に9年ぶりのフルモデルチェンジ。マツダが未来に向けて打つ、まさに渾身の一手と言えるでしょう。

デザインの進化

コンセプトは「Wearable Gear」。都会にも自然にも映える、洗練と力強さを両立した魂動デザインの新章。面の質感を高め、よりモダンで統一感のある佇まいを実現しました。

全世界での累計販売台数

戦略的なサイズ拡大:競合との比較

最大の弱点であった居住性と積載性を克服。全長とホイールベースを大幅に延長し、クラス最高水準のユーティリティを手に入れました。特に荷室容量はトヨタ ハリアーを圧倒します。

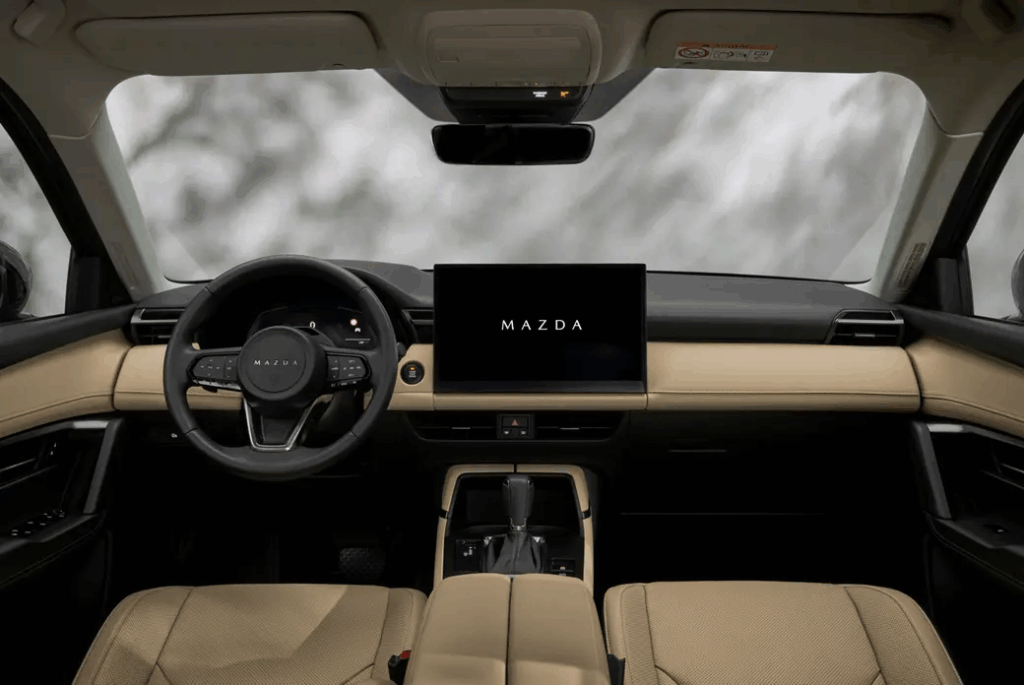

インテリア革命:新HMIとコネクティビティ

水平基調のクリーンなダッシュボードに、最大15.6インチの巨大スクリーンを配置。マツダ初となる「Google built-in」の採用で、テクノロジー体験は飛躍的に向上しました。

HMI(ヒューマン・マシン・インターフェース)の変革

旧来の思想

コマンダーコントロールによる直感的な物理操作

新たな哲学

大型タッチスクリーンと高度な音声認識

インフォテインメント画面サイズ

新型 CX-5 (最大)

現行 CX-5

パワートレイン戦略の二段構え

人気のディーゼルを廃止し、電動化へ大きく舵を切ります。2026年のデビュー時は2.5Lマイルドハイブリッドでスタートし、2027年に真打ちとなる自社開発のフルハイブリッドを投入する野心的な計画です。

2026年

e-SKYACTIV G 2.5

(マイルドハイブリッド) 導入

2027年

マツダ独自開発

フルハイブリッドシステム投入

直接対決:新型CX-5 vs トヨタ ハリアー

プレミアムSUVの王者ハリアーに対し、新型CX-5は「走りの楽しさ」「最新テクノロジー」「実用性」で挑みます。発売当初の燃費性能ではハリアーに分がありますが、総合力では互角以上の戦いが期待されます。

CX-5がどれだけ重要かというと、例えば欧州ではマツダの年間販売台数の26%以上をこのモデルが占めているんです。英国だけでも累計10万台を突破しているというから、その人気ぶりがうかがえますね。 まさにブランドの屋台骨を支える存在です。

今回の新型CX-5、ただ見た目が変わっただけではありません。ボディが大きくなり、実用性も存在感も大幅にアップしているようです。 そして内装もすごい。大型スクリーンに、なんと「Google built-in」が搭載されるというから驚きです。 これは、車内での体験が根本から変わりそうですよね。まるで、車が賢いアシスタントになってくれるような感覚でしょうか。

パワートレイン戦略も大きな転換期を迎えています。これまで親しまれてきたディーゼルエンジンは廃止され、2.5Lのマイルドハイブリッドからスタートするとのこと。 さらに2027年には、マツダが独自に開発するフルハイブリッドシステムが投入される予定だそうで、これからの進化も非常に楽しみです。

新型CX-5は、欧州市場では2025年末に発売が開始され、私たち日本に住むユーザーのもとには2026年中に届けられることが正式に発表されました。 少し待ち遠しいですが、これだけの進化を遂げたCX-5が、私たちのカーライフをどう変えてくれるのか、今から期待に胸が膨らみますね。

エクステリア│より大きく、より大胆に

デザインコンセプト「Wearable Gear」と進化した魂動哲学

ほう、新型CX-5のデザインコンセプトは「Wearable Gear」ですか。そして、「魂動(KODO)-Soul of Motion」をさらに進化させてきたと。これはまた、マツダらしいこだわりを感じますね。

世界中で450万台以上も売れたCX-5ですから、既存のユーザーさんたちのことも考えて、デザインは「完全にガラッと変える」のではなく、「より洗練された進化」を選んだと。 なるほど、冒険しすぎない、でも確実に良くなる、というわけですね。

「Wearable Gear」というコンセプトが面白いですね。「都会の風景にも、アウトドアにも似合うスポーティで自信に満ちたフォルム」を目指したそうです。まるで、どんなファッションにも合わせやすい、とっておきの「着こなせる道具」って感じでしょうか。余計な線(キャラクターライン)を減らして、ボディの「面の質感」を大事にするあたりは、最近のマツダ車がグッと大人っぽくなった「成熟した魂動デザイン」そのものだと感じます。

これって、既存のファンを大切にしつつ、新しいお客さんも取り込みたいっていうマツダの思惑が見え隠れしますよね。ただ美しいだけじゃなく、SUVとしてのタフさや使いやすさも兼ね備えた「着こなせる道具」としての価値を追求している、と。いやはや、マツダ、やりますね!

エクステリアの具体的変更点│モダンで統一感のある佇まい

細部に目を向けていくと、新型CX-5のエクステリアは、まさに「お、攻めてきたな!」と感じさせる新しい要素でいっぱいですね。まず、ヘッドライトが以前よりシャープでスリムになったのはもちろん、中にはホッケースティックみたいな形のLEDデイタイムランニングライトが、なんと上下に2段重ねで配置されているんですよ。これ、今までマツダにはなかったデザインで、かなり斬新ですよね。

フロントグリルも、より垂直に切り立ったデザインになって、立体的なパターンが施されているそうです。これまでの流麗なイメージに加えて、SUVとしての力強さがより強調された印象を受けます。

そして、一番「マツダ、本気だ!」と感じさせるのがリアデザインではないでしょうか。なんと、これまでの丸いマツダロゴの代わりに、ブロック体の「MAZDA」フォントがドーンと配置されているんです。これには、ブランドの新しい顔を明確に打ち出すぞ、という強いメッセージを感じますね。テールライトもL字型になって、フェンダーの奥深くまで切れ込むデザインは、まるで兄貴分であるCX-70やCX-90の面影を見るようです。これらの変更は、CX-5からCX-90まで、マツダのSUVファミリー全体で統一感のある、新しいブランドイメージを築こうとしていることの表れなのでしょう。

戦略的なサイズ拡大

新型CX-5の最も重要な変更点は、ボディサイズの拡大ですね。欧州仕様の公式スペックを見ると、全長が4,690mm、全幅が1,860mm、全高が1,695mmと発表されています。これは現行モデルに比べて、全長が約115mm、全幅が15mm、全高が5mmも大きくなっている計算です。北米からも、全長が約114mm、ホイールベースが約76mm長くなったという情報が入っているので、この大型化がグローバル戦略であることが分かりますね。

このサイズアップは、長らく指摘されてきたCX-5の弱点を克服するためのもの。現行モデルは、デザインや走りは好評だったんですが、トヨタRAV4やヒュンダイTucsonといったライバルと比べると、荷室や後席がちょっと狭いって言われてましたから。今回の大型化で、その実用性の問題を根本的に解決し、ファミリー層など、もっと幅広い層にアピールしたいというマツダの意図が見えますね。

| 項目 | 2026 新型 マツダ CX-5 (欧州仕様) | 2025 マツダ CX-5 (現行型) | トヨタ ハリアー |

| 全長 (mm) | 4,690 | 4,575 | 4,740 |

| 全幅 (mm) | 1,860 | 1,845 | 1,855 |

| 全高 (mm) | 1,695 | 1,690 | 1,660 |

| ホイールベース (mm) | 2,815 (※北米情報に基づく推定値) | 2,700 | 2,690 |

| 荷室容量 (L) | 583 | 522 (※欧州値) | 396 (※海外報道値) |

注: 新型CX-5のホイールベースは欧州仕様では未発表のため、北米での3インチ(約76mm)延長という情報に基づき現行型から計算した参考値。荷室容量は各モデルの仕様により異なる場合があります。

インテリア革命│全面刷新された室内空間とHMI

クリーンで広々とした、ドライバー中心のキャビン

新型CX-5のインテリアは、外観以上に大きく変わったようですね。コンセプトは、「上質な素材で作り上げられた、クリーンで広々とした落ち着きのある空間」だそうです。水平基調を強調したダッシュボードは、ドライバーが使いやすいように配慮しつつも、家族みんなが快適に過ごせるようなレイアウトになっているとのこと。

実用性もかなり向上しているみたいですよ。収納が増えた新しいセンターコンソールや、大きく開くようになった後部ドア、そして色々な荷物に対応できる40:20:40分割可倒式リアシートが採用されています。さらに、上級グレードでは、開放感のあるパノラミックサンルーフや、おしゃれなアンビエントライトも装備されるとのことで、これはもう、車内が第二のリビングになるんじゃないでしょうか。

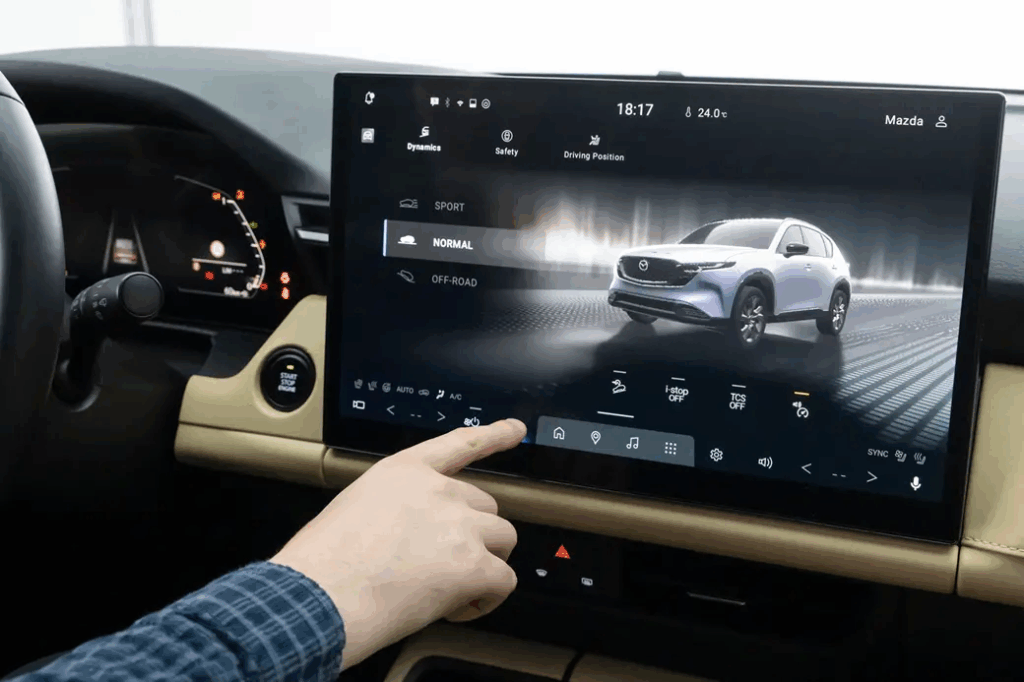

テクノロジーの飛躍│大型スクリーンとGoogleの統合

新型CX-5のインテリアで、間違いなく主役を張るのは、ガラリと一新されたインフォテインメントシステムでしょう。標準モデルでも12.9インチ、そして上級グレードに至っては15.6インチという、とんでもなく大きなディスプレイが搭載されるんですって。現行モデルの10.3インチから考えると、これはもう「大幅サイズアップ」どころの騒ぎじゃないですよね。

そして、マツダ車としては初となる「Google built-in」の採用! これでGoogleマップはもちろん、GoogleアシスタントやGoogle Playストアまで、強力なGoogleエコシステムが車に統合されるわけですよ。 もちろん、これまで通りワイヤレスのApple CarPlayやAndroid Autoにも対応しているから、接続性はもう飛躍的に向上するってことですね。メーターパネルも10.25インチのフルデジタルディスプレイになって、これでもかというくらい先進性をアピールしています。今まで「マツダのインフォテインメントはちょっと地味?」なんて言われることもあったけれど、この大胆なテクノロジー投資は、その声に対するマツダからの明確な「回答」と言えるんじゃないでしょうか。

HMIを巡る大論争│コマンダーコントロールの廃止

なんと、マツダの設計思想に、とんでもない転換点が訪れたようです! 長年マツダ車のトレードマークだったセンターコンソールのコマンダーコントロールが、新型CX-5でまさかの廃止だとか。マツダ自身も「ボタン類の戦略的削減」を公言しているらしく、大型ディスプレイのモデルでは、エアコン操作なんかもぜーんぶタッチスクリーンに集約されちゃうそうですよ。

これって、ドライバーの視線移動を最小限にするために、物理ボタンでの直感的な操作を重視してきたマツダの「ヘッズアップコクピット」思想から、明確に方向転換したってことですよね。マツダ・ヨーロッパのデザインディレクター、ジョー・ステヌイさんは、ステアリングホイールには物理ボタンをたくさん残したって強調してるみたいだけど、これ、使いやすさ、大丈夫なの?って心配の声もちらほら聞こえてきます。

でも、この大胆な決断の裏には、今の市場の大きな流れがあるんです。最近のユーザーは、スマホみたいにデカいタッチスクリーンを車に求めてるし、アプリを使った先進的なシステムは、もう競争には欠かせない要素になってますからね。マツダが採用した「Google built-in」は、タッチ操作や音声認識に最適化されていて、むしろ従来のコマンダーコントロールは邪魔になる可能性も。 つまり、マツダはテクノロジーで市場を引っ張っていくために、自分たちが培ってきた哲学の一部を、あえて手放すという大きな賭けに出た、と。この挑戦が吉と出るか凶と出るか、新しいシステムの操作性や音声認識が、これまでの物理操作の便利さを超えられるかにかかっていますね!

エンジン│ディーゼル時代に別れを告げ2.5Lマイルドハイブリッドに

新たな標準「e-SKYACTIV G 2.5」マイルドハイブリッド

さて、新型CX-5の発売当初に搭載されるエンジンは、なんと「e-SKYACTIV G 2.5」という2.5L直噴ガソリンエンジンの1種類のみだそうですよ。これに24Vのマイルドハイブリッドシステム「M Hybrid」が組み合わされ、トランスミッションは6速ATが採用されるとのこと。従来の2.0Lエンジンに代わる、新しい心臓部というわけですね。

欧州仕様では141ps(104kW)/238Nmを発生するらしいんですが、北米仕様だと187馬力と公表されているようです。同じエンジンなのに馬力が違うって、なんだか面白いですよね。マツダさん曰く、このエンジンは大型化したボディに見合うように、より素早いレスポンスと滑らかな加速感にこだわって開発されたそうですよ。これは走りが楽しみになってきましたね!

一時代の終わり│SKYACTIV-Dディーゼルの廃止

欧州市場向けの公式発表で、新型CX-5にはディーゼルエンジンが設定されないことが確定しました。マツダはこれについて、厳しくなる環境規制と走行性能を両立させるためだと説明しています。ディーゼルを希望するお客様には、今後は上位モデルのCX-60を提案していく方針とのこと。

これは、特に日本市場では大きな決断だと思います。CX-5の成功は、あの素晴らしいクリーンディーゼルエンジン「SKYACTIV-D 2.2」の、パワフルなトルクと優れた燃費性能に支えられていましたからね。

この決定にはいくつかの理由があるようです。まず、欧州の「ユーロ7」など、世界中で排出ガス規制がどんどん厳しくなっていて、ディーゼルエンジンの開発や認証にかかるコストが跳ね上がったこと。次に、マツダが経営戦略として明確に電動化へ舵を切ったこと。そして、より上質な後輪駆動プラットフォームを持つCX-60にディーゼルを残すことで、既存のディーゼルファンには「こっちに乗り換えてね」という道筋を用意した、というわけです。長年のファンを失うリスクはゼロではないでしょうが、これはグローバルでのパワートレイン構成をシンプルにして、電動化に資源を集中させるための、マツダの周到な戦略なのでしょう。

2027年登場のマツダ独自ハイブリッドシステム

2027年のタイムラインと新開発「SKYACTIV-Z」エンジン

マツダは、2027年に新型のハイブリッドモデルをCX-5のラインアップに追加することを公式に認めています。このハイブリッドシステムは、現在開発中の次世代ガソリンエンジン「SKYACTIV-Z」と組み合わされる予定です。この新エンジンは、画期的な熱効率を目指す「スーパーリーンバーン(超希薄燃焼)」を実現するもので、「SKYACTIV」の名が示す通り、マツダの技術革新を象徴する存在となります。

戦略的分岐│内製ハイブリッド vs トヨタ製ハイブリッド

ここで極めて重要なのが、新型CX-5に搭載されるハイブリッドシステムが、トヨタからの供給ではなく、完全にマツダの自社開発だという点です。これは、トヨタ製ハイブリッドを積むCX-50とは全く違うアプローチなんですよ。マツダの幹部も、「この車に完璧にフィットする独自の特性を持つ」と豪語していますし、新型CX-5が日本生産であることも、この自社開発の理由の一つだそうです。

なぜマツダは、世界のトップランナーであるトヨタからシステムを借りずに、あえて莫大な投資をしてまで自社開発を選んだのか? その答えは、まさにマツダのブランドアイデンティティそのものにあると僕は見ています。

第一の理由は「コントロール」。マツダは「人馬一体」という哲学を掲げているように、エンジンのレスポンスからトランスミッションのフィーリングまで、運転体験のすべてを自分たちで完璧にコントロールしたいと考えているんです。他社のシステムだと、ブラックボックス化されていて、そこまで緻密なチューニングは難しいですからね。

第二の理由は「差別化」。似たようなフィーリングのハイブリッド車が溢れる中で、「これぞマツダ!」と感じさせる独自のハイブリッド体験は、強力な武器になるはずです。

そして第三に「未来への投資」です。この技術を自社で開発することで、将来の電動化モデルに向けて、組織としてのノウハウを蓄積できますし、他社への依存度も下げられます。

これは確かにハイリスク・ハイリターンの戦略です。トヨタやホンダが長年かけて熟成させてきたシステムと比べれば、初期の信頼性や効率で劣る可能性も否定できません。しかし、その見返りとして、マツダの核である「ドライバー中心」の思想を体現した、真にマツダらしいクルマが生まれるとしたら……。2027年まで待つというのは、この野心を実現するための、やむを得ない代償なのかもしれません。

競合比較│トヨタ ハリアーとの徹底比較

市場でのポジショニング│走りの歓び vs 確立された高級感

CX-5は伝統的に、そのセグメントにおける「ドライバーズカー」として位置づけられ、「人馬一体」の運転の楽しさが強調されてきました。対するトヨタ ハリアーは、洗練された乗り心地、静粛な室内、そして高い内外装の質感で評価される、快適性重視のプレミアムSUVです。新型CX-5は、大型化と内装の高級化によってハリアーの領域に近づきつつありますが、その本質は依然として運転の楽しさに根差しています。消費者にとっては、マツダが提供する「一体感のある走り」と、トヨタが提供する「静かで快適な移動空間」のどちらを重視するかが、選択の分かれ目となるでしょう。

パワートレイン戦略と効率性

発売当初、新型CX-5の選択肢は2.5Lマイルドハイブリッドのみです。一方、ハリアーは2.0Lガソリンエンジンに加え、極めて燃費効率の高い2.5Lフルハイブリッド(THS II)という強力な布陣を揃えています。特に市街地走行における燃費性能では、ハリアーのハイブリッドが圧倒的に有利です。CX-5に待望のフルハイブリッドが登場するのは2027年。それまでの2年間、燃費を最優先するユーザーにとっては、ハリアーが明確な選択肢となります。

インテリア、テクノロジー、実用性

この領域では、両者の強みが明確に分かれます。インフォテインメント技術においては、大型スクリーンと「Google built-in」を搭載する新型CX-5が、システムがやや旧式と評されることもあるハリアーに対して優位に立つ可能性が高いです。実用面では、荷室容量が大幅に拡大(+61Lで583Lへ)した新型CX-5が、ハリアー(約396Lと報告されることが多い)を上回るでしょう。一方で、後席の快適性や広々とした居住性という点では、ハリアーに定評があります。

| 項目 | 2026 新型 マツダ CX-5 (発売時仕様) | トヨタ ハリアー (ハイブリッド仕様) |

| エンジン | ||

| 種類 | e-SKYACTIV G 2.5 (マイルドハイブリッド) | 2.5L ダイナミックフォースエンジン + THS II |

| 排気量 | 2,488 cc | 2,487 cc |

| 最高出力 (エンジン) | 141 ps (104 kW) ※欧州仕様 | 178 ps (131 kW) |

| 最大トルク (エンジン) | 238 Nm ※欧州仕様 | 221 Nm |

| 寸法 | ||

| 全長 / 全幅 / 全高 (mm) | 4,690 / 1,860 / 1,695 | 4,740 / 1,855 / 1,660 |

| ホイールベース (mm) | 2,815 (※推定値) | 2,690 |

| 実用性 | ||

| 荷室容量 (L) | 583 | 約396 |

| 乗車定員 | 5名 | 5名 |

| テクノロジー | ||

| インフォテインメント画面 | 12.9インチ (標準) / 15.6インチ (オプション) | 8インチ / 12.3インチ |

| 主要ソフトウェア | Google built-in | Toyota Multimedia |

| 価格 | ||

| 予想価格 (日本) | 約310万円~ | 約371万円~ (ハイブリッド) |

日本へはいつ来る?│予想価格とグレード構成

発売時期と価格予測

新型CX-5の日本市場での発売は、2026年中と確定しています。価格については、ドイツでのベース価格が34,500ユーロ(約580万円)と発表されています。日本の自動車アナリストは、マイルドハイブリッド搭載のエントリーグレードが約310万円から、上級グレードが350万円前後、そして2027年に登場するフルハイブリッドは400万円近くからになると予測しています。これは現行モデル(約281万円~)からの価格上昇を意味しますが、ボディの大型化、標準装備の高度化、マイルドハイブリッドの搭載などを考慮すれば妥当な範囲です。この価格設定により、トヨタ ハリアーのガソリンモデル(約312万円~)と真っ向から競合することになります。

日本仕様のグレード構成予測

欧州では「Prime-Line」「Centre-Line」「Exclusive-Line」、そして最上級の「Homura」といったグレード構成で展開されます。「Homura」にはパノラミックサンルーフやBoseサウンドシステム、専用のレザー内装などが装備されます。

日本市場でも同様の階層的なグレード構成が予想されますが、「Proactive」や「L Package」、「Exclusive Mode」といった、日本のユーザーに馴染み深い名称が使われる可能性が高いでしょう。また、マツダはかねてよりモデル構成の複雑さを60%削減する目標を掲げているため、従来よりもシンプルで分かりやすいグレード体系になることが期待されます。

MAZDA CX-5 の発表まとめ

新型マツダCX-5は、まさしくブランドのベストセラーモデルに相応しい、自信に満ちた全面的な進化を遂げていますね。ボディを大型化したことで、これまで指摘されてきた家族向けのユーティリティという弱点をバッチリ克服し、革新的なHMI(ヒューマン・マシン・インターフェース)の導入によって、一気にテクノロジーの最前線へと躍り出た印象です。さらに、ディーゼルエンジンとの決別、そして段階的なハイブリッド導入という、数年がかりの大胆なパワートレイン戦略への移行を宣言したのも注目に値します。

もちろん、この変革には計算されたリスクも伴います。長年愛されてきたコマンダーコントロールの廃止や、市場が最も注目するであろうフルハイブリッドの投入が2年後になるという点は、一部のユーザーにとっては少し考えるきっかけになるかもしれません。ですが、その一方で、より洗練されたデザイン、クラスをリードする可能性を秘めたコネクティビティ、そして何よりマツダのDNAである「走る歓び」は、これまで以上に多くの人々を惹きつける力を持っているはずです。

新型CX-5は、日本のSUV市場における新たなベンチマークを打ち立てるポテンシャルを秘めていると言えるでしょう。その成功は、単なるスペックの優劣だけでなく、マツダがこのクルマに込めた深い哲学や提供する価値を、消費者がどれだけ評価するかにかかっています。まさに、トヨタ ハリアーとの王座をかけた戦いは、これからが本番ですね。

| 項目 | 数値 (欧州仕様) |

| 全長 / 全幅 / 全高 | 4,690mm / 1,860mm / 1,695mm |

| ホイールベース | 未発表 |

| エンジン | e-SKYACTIV G 2.5 (マイルドハイブリッド付2.5L直噴ガソリン) |

| トランスミッション | 6速オートマチック (SKYACTIV-DRIVE) |

| 最高出力 | 141 ps (104 kW) |

| 最大トルク | 238 Nm |

| サスペンション (前/後) | マクファーソンストラット / マルチリンク |

| 乗車定員 | 5名 |

| 荷室容量 | 583 L |

コメント